ここ数年、日本で暮らす中国人家庭の間で「中学受験」が大きな注目を集めています。特に文京区や豊島区など、教育水準が高いとされる地域では、中国人家庭が積極的に受験に参加する姿が増えています。

中国国内の教育競争は非常に激しく、子どもたちは「中考」「高考」といった全国統一試験を突破するために日々膨大な勉強を強いられます。そのため、多くの中国人家庭が「子どもにより柔軟で多様な教育環境を与えたい」と考え、日本の中学受験制度に関心を持つようになったのです。

しかし、在日中国人家庭が中学受験に挑む際には、日本人家庭とは異なる壁が存在します。言語のハンディキャップ、日本の教育制度への理解不足、そして情報格差です。本記事では、実際の3つの家庭の事例を紹介しながら、その実態と課題、工夫の仕方を詳しく見ていきます。

日本の中学受験制度の特徴

まず、事例紹介の前に、日本の中学受験制度がどのような仕組みになっているかを簡単に整理しておきましょう。

塾中心の受験準備

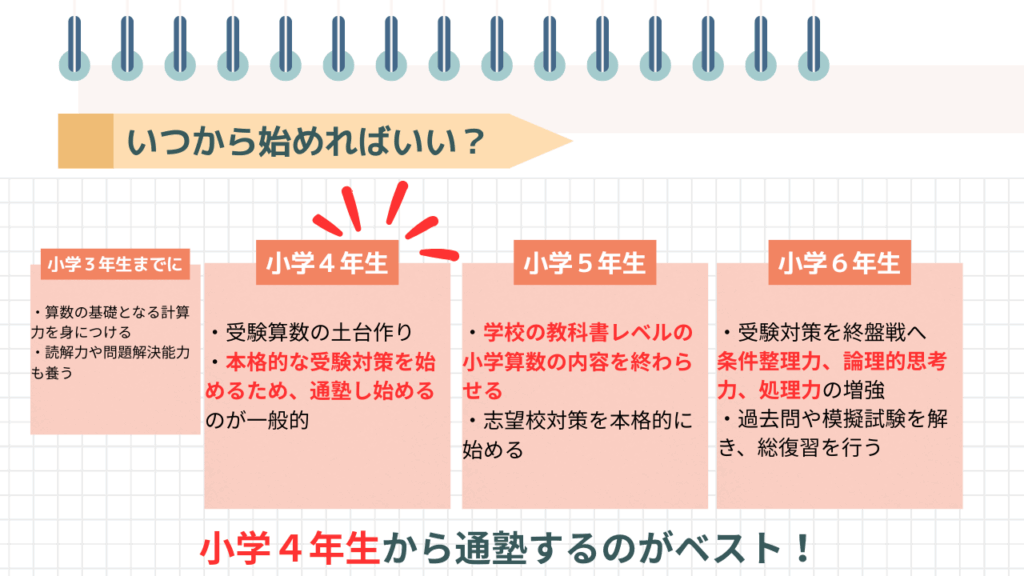

日本の中学受験は「塾が主導」と言っても過言ではありません。大手進学塾(SAPIX、日能研、四谷大塚、早稲田アカデミーなど)がカリキュラムを提供し、子どもたちは小4から塾に通い始めるのが一般的です。

模試と偏差値

定期的に行われる全国模試によって偏差値が算出され、その数値をもとに志望校の合否可能性を判断します。これは中国の統一試験に近い部分もありますが、日本の場合は塾独自の模試が多数存在し、比較の仕方も多様です。

学校の選択肢が豊富

私立中学校、国立大学附属中学校、公立中高一貫校と、進学先は多岐にわたります。学校ごとに教育方針も異なり、進学実績を重視する進学校もあれば、探究学習やグローバル教育を重視する学校もあります。

このように、日本の中学受験は「多様で柔軟な選択が可能」という点が特徴であり、それが中国人家庭にとって大きな魅力となっています。

中国の受験制度との違い

中国の教育制度と比較すると、日本の中学受験は大きく異なります。

全国一律 vs 個別試験

中国では「中考」「高考」といった全国統一試験があり、点数で人生の進路がほぼ決まります。一方、日本の中学受験は学校ごとに試験が異なり、科目や形式も多様です。

知識重視 vs 思考力重視

中国の試験は大量の暗記・演習問題に対応する力が問われますが、日本の中学受験は算数の応用力や国語の読解力、時には作文や面接など「考える力」「表現する力」が重視されます。

家庭教育の役割

中国では学校や家庭教師が中心ですが、日本では「塾」が圧倒的に中心的存在です。塾の模試や教材に沿って学習を進めるスタイルに慣れる必要があります。

この違いは、在日中国人家庭にとって最初の戸惑いのポイントです。「なぜこんなに早くから塾に行くのか」「なぜ模試の偏差値がそこまで重要なのか」といった疑問を持つ保護者も多いのです。

事例紹介 ― 3家庭の取り組み

事例① 文京区在住の家庭 ― 情報不足を中国語で補う

文京区に住むある家庭では、小学校3年生から大手進学塾に通わせ始めました。周囲の家庭も同じように早期から準備を始めており、両親は「出遅れてはいけない」と感じたといいます。

しかし両親は日本語が得意ではなく、塾の説明会や資料を理解するのに苦労しました。そのため、SNS「小紅書」や中国語の中学受験ブログを通じて最新情報を得ています。塾で得た日本語の資料と、中国語で得た情報を照らし合わせて理解する「二重の情報収集」が日常になっているそうです。

保護者

保護者塾の先生が言っていることを全部理解するのは難しいですが、同じ経験をした中国人家庭のブログを読むと安心します。

塾の宿題は大変だけど、友達も頑張っているから自分も負けられない!

共働き家庭 ― 祖父母が受験を支える

共働きで忙しい家庭では、祖父母が受験準備をサポートしています。学校説明会や公開模試には祖父母が同行し、子どもの様子を観察します。祖父母は日本語が分からなくても、資料や雰囲気をもとに感想を伝え、母親が翻訳アプリを使って情報を整理しています。

こうした「世代間の協力」は、中国人家庭ならではの強みとも言えます。受験は親子だけでなく、家族全体のプロジェクトになっているのです。

私たちは仕事で忙しいけれど、祖父母が学校説明会に同行してくれるので本当に助かっています。

家族みんなで協力してくれているから、勉強をがんばろうと思えます。

インター出身 ― 帰国子女枠を活用

インターナショナルスクール出身の子どもを持つ家庭では、一般受験ではなく「帰国子女枠」や「英語特化クラス」を狙うことが多いです。英語力を活かせる試験方式を選び、日本語の学力試験よりも面接や作文重視の学校を志望する傾向があります。

このように教育背景が異なる場合、日本の中学受験制度は柔軟に対応できるため、家庭ごとに最適な道を選べるのが特徴です。

英語を活かせる学校があるのはありがたいです。子どもの強みを大切にしたいと思います。

インターでの経験を大事にしながら、日本の学校でも友達を作りたいです。

共通点と課題

上記の3家庭の事例を見比べると、それぞれ家庭の状況や子どもの教育背景は異なりますが、在日中国人家庭ならではの共通点と課題が浮かび上がってきます。

情報不足と日本語の壁

まず大きな共通点は、日本語で提供される教育情報の理解に苦労していることです。塾や学校説明会では膨大な資料や専門用語が飛び交いますが、日本語が得意でない保護者にとってはその内容を正確に把握するのが難しい現状があります。そのため、多くの家庭ではSNS「小紅書」や中国語で書かれた受験ブログ、さらには在日中国人同士のWeChatグループを利用して不足する情報を補っています。

ただし、中国語での情報は量が限られていたり、正確性に疑問が残る場合も少なくありません。「受験制度をきちんと理解できているのか」「誤解に基づいた選択をしていないか」という不安は、多くの中国人家庭に共通する課題です。

家族全員での協力体制

次に目立つのは、受験準備を家族全員で支えるスタイルです。特に共働き世帯では、祖父母が学校説明会や模試に同行し、日常の送り迎えを担うことが多く見られます。日本人家庭でも祖父母の協力はありますが、中国人家庭ではさらに強く「家族全体で子どもを支える」という意識が表れています。

また、父母と祖父母が役割分担を明確にしているケースが多く、例えば「母親が情報収集を担当」「祖父母が生活や通塾を支援」「父親が経済的なサポートを担う」といった形で、まるで一つの「受験チーム」として機能しています。こうした協力体制は強みである一方、家族全員の負担感につながる側面もあります。

柔軟な戦略

最後に、中国人家庭は「受験戦略の柔軟さ」に特徴があります。一般受験に挑戦する子どももいれば、インターナショナルスクールの経験を活かして帰国子女枠を選ぶ子どももいます。英語力を武器にできる学校を狙うなど、子どもの個性や背景を最大限に活用する工夫が見られます。

これは、中国のように全国統一試験一本で進路が決まる制度ではなく、日本の多様な受験制度だからこそ可能な選択です。日本人家庭でももちろん戦略はありますが、在日中国人家庭は「情報不足」という課題を抱える一方で、「多様な道を探る柔軟さ」においては強みを発揮していると言えるでしょう。

つまり、在日中国人家庭の中学受験準備は、「情報不足と日本語の壁」「家族総出の協力体制」「戦略的かつ柔軟な姿勢」という3つの要素に支えられています。これらは同時に強みであり、また課題でもあります。情報の質を高めること、家族の負担をどう軽減するか、そして戦略をどこまで現実的に実行できるかが、今後の成功の鍵となるでしょう。

おわりに

中学受験は日本人家庭にとっても大きな挑戦ですが、在日中国人家庭にとってはさらにハードルが高い取り組みです。言語や文化の違いに直面しながらも、子どもの未来を思う気持ちは変わりません。

今回紹介した3家庭の事例からは、「情報不足をどう補うか」「家族でどう協力するか」「子どもの特性をどう活かすか」という具体的な工夫が見えてきました。これらはどの家庭にとっても参考になる点でしょう。

日本の中学受験制度は多様で柔軟です。だからこそ、在日中国人家庭にとっては「挑戦する価値のある道」でもあります。受験を通じて子どもたちは学力だけでなく、自分で考える力や表現力、多文化社会を生きる力を養っていきます。

教育は家庭にとって最大の投資です。その投資をどう実らせるかは、情報の集め方や家族の協力の仕方にかかっています。中学受験に挑む在日中国人家庭の姿は、日本の教育の多様性を映し出すと同時に、次世代の国際人材を育む重要なステップとなっているのです。